リュウグウが半乾きになった原因は天体衝突ではない~リュウグウ模擬試料を用いた高速度衝突実験から試料分析への示唆~

ポイント

- はやぶさ2探査により, リュウグウは半乾き状態であることが明らかとなった. 有力仮説は3つあり, そのうちの1つは過去の天体衝突時の加熱によって乾かされたとする「衝突乾燥説」.

- 衝突乾燥説は1980年代に実施された衝撃実験結果から類推されたもの. 現代では先行実験研究の問題点が指摘され, 実験結果を実際の天体衝突に適用することはできない.

- リュウグウに似ている炭素質隕石の模擬試料を用いて, リュウグウ模擬標的を作成. 先行研究の問題点を取り除く新手法で高速度衝突実験を実施し, 放出されたガスの組成と量を実測することで衝突乾燥説を検証した.

- 天体衝突時の加熱による脱ガス量は事前予測値の10%程度であり, 衝突脱ガスは従来の想定よりも起こりにくいことが明らかとなった. 衝突乾燥説でリュウグウの半乾きを説明するのは困難であることを示唆する.

概要

はやぶさ2が訪れたリュウグウは炭素質(C-type)小惑星と呼ばれるグループの小惑星です. 色(注1)が炭素質隕石に似ていることから炭素質小惑星は炭素質隕石の母天体であると想定されています. 炭素質隕石は水分をおよそ10%, 炭素をおよそ3%の質量割合で含んでおり, このような物質が地球を含む内側太陽系に水や有機物をもたらしたと考えられてきました. 2018年から2019年にかけてはやぶさ2は小惑星リュウグウを詳細に観察しました. その結果, リュウグウは炭素質隕石に比べてガスを保持している成分(以下, 揮発性成分, 注2)に乏しい「半乾き」状態(注3)であることが明らかとなりました. 同時期に米国のOSIRIS-RExが調査した炭素質小惑星ベンヌが炭素質隕石と同等量の揮発性成分を保持していたのとは対照的です. サイズや形状がよく似ているにもかかわらず, 揮発性成分量が異なるという結果は内側太陽系への揮発性成分の供給過程を検討する上で重大な謎を投げかけました. リュウグウは直径およそ100 kmほどの母天体から生じた小天体であると考えられています. これまでにリュウグウ物質が揮発性成分に乏しい理由として3つの仮説が提案されました. 内部熱源乾燥説, 衝突乾燥説, 彗星様物質説(注4)です.

衝突乾燥説はリュウグウの母天体に外来天体が衝突した際に加熱され揮発性成分を失ったとする仮説です. この仮説は1980年代に行われた炭素質隕石を標的として行われた衝撃実験の結果に基づいています. この先行研究では金属板を秒速2 kmまで加速し, 炭素質隕石に衝突させ, 回収した試料を分析したところ, 揮発性成分がほぼ完全に失われたと報告しています. この結果から小天体に含まれる揮発性成分は衝突時の加熱によって容易に失われる, と考えられるようになりました. ところがこの実験手法には2000年以降に問題点が指摘(注5)されるようになりました.

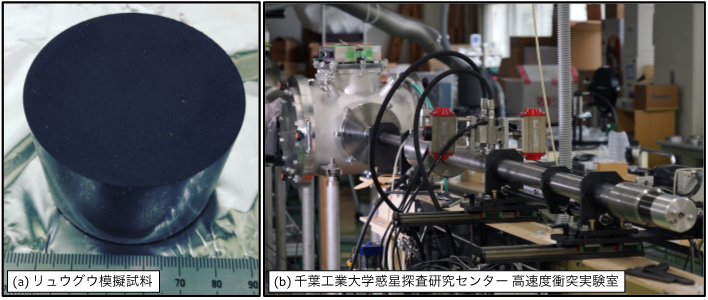

千葉工業大学 惑星探査研究センターの黒澤耕介上席研究員を中心とする研究チーム(千葉工業大学, 広島大学, イタリア ダヌンツィオ大学)は2019年に開発された新しい実験手法(注6)を用いて衝突乾燥説を検証しました. リュウグウの試料は2020年12月に地球に帰還しましたが, 試料が破壊され失われてしまう高速度衝突実験に使用することはできません. 我々が手にしている中でリュウグウ物質に最も近いのは炭素質隕石のコレクションです. しかし, これらも稀少な人類の財産であるために試料を大量に消費する破壊実験に供することは憚られます. そこで研究チームは地球上で手に入る材料を組み合わせて, 代表的な炭素質隕石であるオルゲイユ隕石を模して作られた炭素質隕石模擬粉末(注7)を使用することにしました. この粉末をペレット状に成型しリュウグウ模擬標的(図1a)を作成しました. 千葉工業大学 惑星探査研究センターに設置された二段式軽ガス衝撃銃(図1b)を用いて, 酸化アルミニウムの飛翔体を秒速4 km, 6 kmまで加速し, この標的に衝突させ, 発生したガスの化学組成と量を計測しました. この衝突速度は小惑星帯における典型的な衝突速度に近い値として選択しました.

図1. (a)炭素質隕石模擬粉末を成型して作成したリュウグウ模擬試料(直径50 mm, 厚み35 mm). 比重は1.8–1.9です. この比重は, はやぶさ2探査で明らかにされたリュウグウそのものの比重よりは大きいですが, 炭素質隕石の典型的な値に近い値となっています. 本研究ではリュウグウの母天体はリュウグウより詰まった天体であることを想定しています. (b) 千葉工業大学に設置されている二段式軽ガス衝撃銃の写真です.

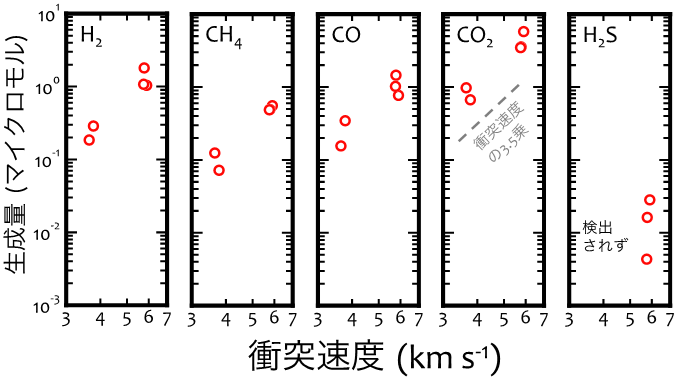

実験の結果を以下にまとめます(図2). すべてのショットで最も多く放出されたガスは二酸化炭素(CO2)で全体の50%以上を占めていました. その放出量は想定よりも大幅に小さく, 飛翔体質量の2%以下にとどまりました. リュウグウ模擬試料は質量の半分以上が構造中に水を含む含水鉱物ですが, 水蒸気は検出されませんでした.その他に放出されたガスはH2, CH4, CO, H2Sで, そのCO2に対する量比は衝突速度を変えてもほとんど変化しませんでした. リュウグウ模擬試料はほぼ同量の炭素と硫黄を含むにも関わらず硫化水素(H2S)の放出量はCO2に対して0.1 – 1%でした. これらの結果は(1)炭素質小惑星の構成物質の衝突脱ガスは従来の想定よりも起こりにくいこと, 衝撃を受けた領域からは炭素がCO2として抜けるため, 残った固体は相対的に少し硫黄に富むことを示唆しています.

図2. 高速度衝突によってリュウグウ模擬試料から放出された各種ガスの量. 衝突速度に対して示してします. すべてのショットで最も多く放出されたガスは二酸化炭素(CO2)でした. ここに示したグラフの上端に対応する10 マイクロモルのCO2の質量は0.44 ミリグラムです. それに対して用いた飛翔体の質量は16.5 ミリグラムでした. ここには示していませんが, すべてのショットで水蒸気は検出限界以下でした.

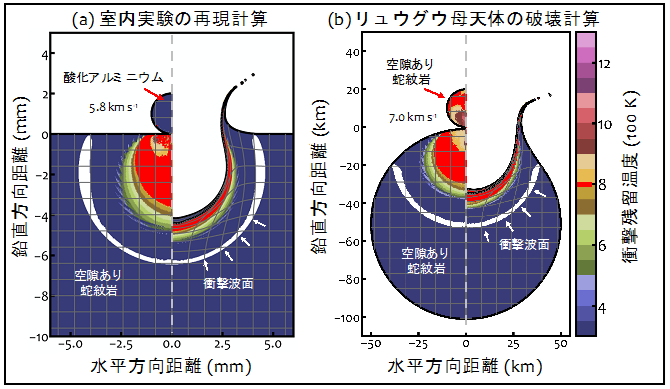

研究チームはさらにiSALEと呼ばれる数値衝突計算コードを用いて, 千葉工業大学で実施した高速度衝突の条件がどのような天体衝突を再現しているのか, そして実験では計測できない試料中の温度上昇の程度を調べました(図3). 先行研究から本研究で用いたリュウグウ模擬試料はおよそ500℃の温度で揮発性成分を失うことがわかっています. 数値計算によってこの温度に到達する物質がどの程度あるのかを調べ, 実験結果と比較しました.

図3. 数値衝突計算結果. (a) 室内実験の再現計算. 衝突速度は実験で計測した値と同じ秒速5.8 kmです. 実験で用いた飛翔体である酸化アルミニウムの物質モデルを用いて, 計算を実行しました. また標的にはリュウグウ模擬試料の質量の半分を占める蛇紋岩の物質モデルを使用しました. (b) リュウグウ母天体の破壊計算. 衝突速度は秒速7 kmです. ここではリュウグウの母天体が破壊され, 無数の破片をばらまいたとされる大規模衝突を想定して計算を行いました. 物質モデルには室内実験の再現計算で用いたものと同じ蛇紋岩の物質モデルを用いました. 色は衝撃によって上昇する温度を表しています. 炭素質隕石に豊富に含まれている有機物や含水鉱物は加熱によっておよそ800 K (~500℃)を超えると熱分解し, ガスを放出します. ここでは800 K(~500℃)で熱分解が起こると仮定して赤色で示しています. このような比較から秒速5.8 kmで実施した室内衝突実験は小惑星帯における秒速7 kmの衝突と同程度の加熱を起こすことがわかりました. またこの数値衝突計算では1,200 K(~1,000℃)を超えるような物質は現れず, 実験結果を説明できないこともわかりました. この数値衝突計算でガスを放出すると判定される領域の質量と, 図2で示した放出ガス量からの比較から局所高温領域の体積は赤色領域の体積の5%程度であると見積もられました.

実験で検出されたガス量は数値衝突計算から予測される量の~10%程度でした. 研究チームは上記の結果をもっともよく説明するモデルを提案しました. それは衝突点近くでは数値衝突計算では現れないエネルギーの局在が発生し, ~1,000℃にも及ぶ局所高温領域が生成されその周辺でのみ揮発性成分が放出される, というものです. この局所高温領域はリュウグウ模擬標的に様々な密度の異なる鉱物が含まれていることによって必然的に生じる粒子間の速度差が生み出す剪断加熱によるものだと考えられます. エネルギーの局在によって局所高温領域の中では1,000℃を超える温度が達成される一方で, その外部では数値計算の予測値よりも少し温度が低いことが予想されます. 実験で検出されたメタンガス(CH4)はこの領域から放出されたものと考えられます.

本研究の成果は地球を始めとする内側太陽系惑星の水や有機物の運び屋として考えられている炭素質小惑星が保持できる揮発性成分量に対してこれまでとは異なる結果を与えます. 小惑星帯における典型的な衝突程度の加熱では例え衝突直下点であろうとも揮発性成分をほとんど失わないことが明らかになりました. 「衝突乾燥説」のみでリュウグウが半乾きになったことを説明できないことになります. 一方で局所高温領域では検出可能な熱変成を起こすはずです. 局所高温領域に近い物質からは少ないながらも二酸化炭素が失われます. つまり, 衝撃を受けた物質は相対的に硫黄に富むことが予想されます. 筆頭著者の黒澤はリュウグウ試料の初期分析チームに所属しています. 本実験で得られた知見を、リュウグウ試料の分析結果を解釈する際に提供する予定です.

成果はNature Research社「Communications Earth & Environment」の7月22日付け電子版に掲載されました.

注釈

※1. 小惑星はその色の違いで様々な種類に分類されています. 近紫外線, 可視光, 近赤外線で観察した際の反射スペクトルの特徴の違いを利用しています.

※2. はやぶさ2探査によって実際に調べられたのはリュウグウ表面の含水鉱物に含まれる水分量でした. 本プレスリリースでは昇温した際にガスを放出する物質をまとめて「揮発性成分」と表現しています. 一般に炭素質小惑星に含まれる「揮発性成分」は含水鉱物や複雑有機物です. 初期地球にこのような天体が衝突した際に加熱され水分, 一酸化炭素, 二酸化炭素, 炭化水素ガスなどを放出したと考えられています.

※3. 赤外線によるリュウグウ表面の反射分光観測から, 波長2.7ミクロンに現れる含水鉱物に特徴的な吸収の深さがベンヌのそれよりも顕著に浅いことがわかっています. その反射スペクトルは実験室で加熱され, 揮発性成分をある程度失うまで乾かされた炭素質隕石に近いことから, リュウグウ表面物質は半乾き状態であることがわかりました.

※4. はやぶさ2搭載光学航法カメラによるリュウグウ表面観察の結果から2019年に発表されました. リュウグウはある程度大きい(直径100 km程度)小惑星母天体から生じたと考えられています. 内部熱源乾燥説, 衝突乾燥説はこの母天体が水–岩石–有機物反応を経て炭素質隕石のような物質に進化していたことを仮定しています. その後に26Alなどの放射壊変熱などでさらに加熱され揮発性成分を失ったとするのが内部熱源乾燥説です. 加熱源を天体衝突に求めるのが衝突乾燥説です. 彗星様物質説はリュウグウの母天体中での水質変成反応があまり進んでおらず, 含水鉱物が十分に成長していないとする説です.

※5. 衝突による加熱で試料に生じた変化は化学分析で検出します. しかし, 当時用いられていた一段式火薬衝撃銃では運転時に必然的に発生する火薬燃焼ガスが実験チャンバを汚染してしまう問題がありました. そこで試料を金属コンテナに封入し, その外側から金属板を衝突させ, 内部の試料に衝撃波を作用させ, 実験後にコンテナを切り出し, 試料を回収する, という手法が用いられました. この手法は金属コンテナ内の試料に複数回の衝撃波が作用することや, 試料室の大きさが十分でなく, 放出されたガスが再び試料と反応してしまう, などの問題がありました. これらは天然の天体衝突の幾何学条件とは異なることから, 実験結果を天然衝突に直接応用することはできません.

※6. 本研究の主著者である千葉工業大学の黒澤耕介 上席研究員を中心とする研究グループは2019年に天然の天体衝突と全く同じ幾何学条件で有りながら, 衝撃銃の運転時に発生してしまう化学汚染を避ける実験手法を開発しています. 本研究ではこの手法をリュウグウ模擬試料に適用しました. これにより, 衝突による加熱時にどのようなガスがどの程度の量放出されるかを調べ, 天然衝突に応用できるデータを取得しました. なお, 本実験手法については以前にプレスリリースをしています.

令和元年7月4日付け, 千葉工業大学, 広島大学共同プレスリリース

PERCが衝突蒸気雲の気相化学分析手法を開発―二段式軽ガス衝撃銃の50年来の弱点を克服―

※7. 蛇紋岩, 酸化鉄, 粘土鉱物, 珪酸塩鉱物, 硫化鉄, 石炭を粒径500μm以下の粉末にして混合したもので, Exolith社により製造されています. 石炭は炭素質隕石に含まれる難溶性有機物と近い化学組成, 構造をしているため, 隕石中有機物の模擬物質として用いられています. 材料の混合比はオルゲイユ隕石の鉱物組み合わせ, 元素組成を再現するように決められており, 炭素質隕石の物理•化学特性をある程度再現することに成功しています.

謝辞

本研究はJAXA 宇宙科学研究所の超高速衝突実験施設の共同利用制度, 科学研究費補助金JP17H01176, JP17H01175, JP17K18812, JP17H02990, JP18H04464, JP19H00726, および大学共同利用機関法人自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター プロジェクトAB261014, AB281026の助成を受けて実施されました. 本研究の数値衝突計算の一部は国立天文台 天文シミュレーションプロジェクトの計算サーバ, 解析サーバを用いて行われました

掲載論文

Kosuke Kurosawa, Ryota Moriwaki, Hikaru Yabuta, Ko Ishibashi, Goro Komatsu, and Takafumi Matsui, Ryugu’s observed volatile loss did not arise from impact heating alone, Communications Earth and Environment, 2, 146, (2021). https://doi.org/10.1038/s43247-021-00218-3

担当:黒澤 耕介 (くろさわ こうすけ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 上席研究員