MMX探査機搭載LIDARの開発結果を論文として総括

本研究センターの千秋博紀主席研究員をはじめとする研究グループが、MMX探査機搭載LIDARの開発結果を論文として総括しました。本成果は、Progress in Earth and Planetary Science (PEPS) オンライン版に2025年5月15日付で掲載されました。

ポイント

- 火星衛星探査計画(MMX)は宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所(ISAS)が主導し、世界で初めての火星の衛星からのサンプルリターンを目指します。

- 探査機には10台以上の観測機器とローバー、サンプリング装置、サンプル輸送カプセルなど多くの装置が搭載されます。

- レーザー高度計(LIDAR)は探査機と目標天体との距離を連続的に計測する装置で、目標天体の高度分布を得ることができます。また探査機の安全な運用にも貢献します。

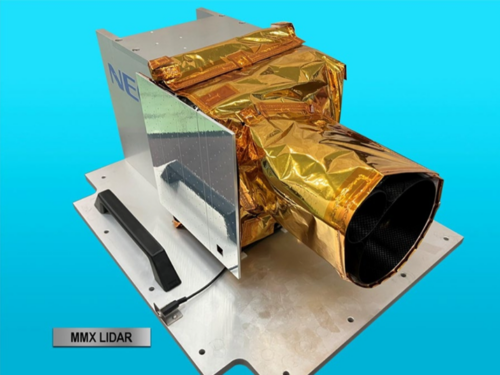

MMXのLIDAR (フライトモデル)

研究背景

火星は衛星をふたつもっています。どちらも光の反射率が低いため見た目は真っ黒で、火星とは全く違っています。このことから衛星は、火星と木星の間に多く存在する小惑星が何らかの理由で火星の重力に捕獲された可能性があります。一方で、ふたつの衛星はどちらも、ほぼ火星の赤道の上を回っています。ふたつの衛星が別々に捕獲されたのだとすると、軌道面が揃っている必要はありません。このことから衛星は、共通のイベントを起源として誕生した可能性があります。地球の衛星(月)は、今から45億年前に地球に火星サイズの天体が衝突した「巨大衝突」の放出物から作られたと考えられています。同様に、火星の衛星も火星への天体衝突による放出物で誕生したのかもしれません。このように火星の衛星は全く異なる起源を示唆する特徴を併せ持っています。

火星衛星探査計画(MMX)は火星の衛星の起源を、探査機からの詳細な観測と、地球に持ち帰ったサンプルの詳細な分析から解き明かすことを大きな目標として掲げており、探査機には10台以上の観測機器とローバー、サンプリング装置、サンプル輸送カプセルなど多くの装置が搭載されます。

千秋主席研究員はMMX探査機に搭載されるレーザー高度計(LIDAR)の主責任者(PI)を務めています。LIDARは照射したレーザーの散乱光が帰ってくるまでの時間を正確に計測することで、ターゲットまでの距離を計測する装置です。

研究成果

この論文では、著者らは LIDAR を使った較正試験の結果をまとめました。較正試験とは、装置の性能を確認するとともに、出力を評価するための式(この場合は出力結果から「距離」を計算するための式)を調整するための試験のことです。観測装置には使う部品や組み立て工程のばらつきに起因する「個性」が出ます。この個性を試験で調べておいて、結果の解釈に役立てるのです。

試験の結果、開発したレーザー高度計LIDARは4桁以上にわたるエネルギー幅に対して安定に動作すること、その間に感度が予定通り自動で切り替わること、感度が切り替わると較正式が変わるけれどもそれはあらかじめ対処できること、100 km 相当の距離を誤差 1 m 程度(0.001パーセント)の精度で測れることなどが明らかになりました。

社会的インパクト

火星の衛星フォボスの表面には天体衝突によって開けられたと思われる大穴(クレーター)や巨石(ボルダ―)、グルーブと呼ばれる長く走る溝構造など、様々な種類の地形がみられます。LIDARによる観測は、これらの地形の深さや高さを含む立体的な構造を解き明かすことでしょう。地形の分布や構造は、それらの起源となったイベントを解き明かす鍵です。地表面に残されたフォボスの地形やその分布から、フォボスが誕生して以来経験してきた歴史を制約することができれば、フォボス自身はもとより、火星や、太陽系全体の歴史を紐解くことに繋がるでしょう。

今後の展望

MMX探査機は2026年秋の打上げを予定しています。LIDARは既にフライトモデル(実際に探査機に取り付けられて打上げられるモデル)が完成、JAXAへの引き渡しも済んでおり、あとは打上げを待つばかりです。MMXミッションがどのような驚きをもたらしてくれるのか、とても楽しみです。

論文情報

掲載雑誌:Progress in Earth and Planetary Science (PEPS)

タイトル:Ground calibration tests of the laser altimeter (LIDAR) for MMX mission

著書:Hiroki Senshu, Takahide Mizuno, Toru Nakura, Ryo Suetsugu, Kaito Kasai, Hirokazu Ikeda, Hirotomo Noda, Koji Matsumoto, Hiroshi Araki, Kazuhiro Umetani, Akihiro Konishi, Sho Sasaki11, Yoshiaki Ishihara, Yasuyuki Ikuse, Katsunori Mayuzumi, Teiji Kase

関連リンク

担当:千秋 博紀 (センシュウ ヒロキ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 主席研究員