小惑星(3200)Phaethonの恒星食観測キャンペーンが促した東アジアにおける掩蔽観測組織の設立

本研究センターの非常勤研究員である吉田二美を中心とし、上席研究員である秋田谷洋も所属する研究グループが、東アジアにおける掩蔽観測のための新しい組織、International Occultation Timing Association/East Asia (IOTA/EA)を結成し、小惑星 (3200) Phaethonの掩蔽観測キャンペーンを実施しました。本成果は、Philosophical Transactions of The Royal Society A に2025年2月27日付で報告されました。

ポイント

- 2023年8月27日(UTC)、東アジアにおける掩蔽観測のための新しい組織、International Occultation Timing Association/East Asia (IOTA/EA)を結成しました。

- ITOA/EAの目的は、東アジア地域における掩蔽観測の普及と促進を図り、掩蔽観測を惑星探査ミッションやその他の科学研究のための有用なツールとして実用化することです。

- DESTINY+ミッションのターゲットである小惑星 (3200) Phaethon (フェートンまたはフェアトン)の掩蔽観測キャンペーンを日本や世界で展開し、掩蔽観測の有用性を皆で認識したことがITOA/EA結成のきっかけとなりました。(以降、本稿では『フェートン』と表記します)

- フェートンの掩蔽観測キャンペーンによって、フェートンの3D形状モデルは極方向が少し潰れた形に修正されました。

- IOTA/EAは、この組織が惑星探査ミッションやその他の科学研究のパートナーとなり、掩蔽観測を通じて惑星科学や天文学へ貢献することを目指しています。

研究背景

<掩蔽観測の発展>

近年、Gaia衛星により、暗い星も含めて位置精度の良い恒星カタログが作成されました。また並行して、Pan-STARRSやCatalina Sky Surveyなどの全天サーベイにより、小惑星などの掩蔽天体の軌道精度が向上しています。これらの要因により、掩蔽帯の予測精度が大幅に改善され、観測者は掩蔽を検出できる位置に望遠鏡を正確に配置できるようになりました。また、超高速撮像が可能なCMOSカメラが普及し、非常に短い時間の掩蔽現象でも観測できるようになりました。こうした状況の変化は、予報できる掩蔽現象の数を大幅に増やし、観測の機会を格段に増加させています。また、掩蔽観測は惑星や小天体の環の発見※1や大気の存在や構造の研究※2にも利用されています。

※1 Braga-Ribas F et al. 2014 A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature 508, 72–75. (doi:10.1038/nature13155)など

※2 Arimatsu K, Hashimoto GL, Kagitani M, Sakanoi T, Kasaba Y, Ohsawa R, Urakawa S. 2020 Evidence for a rapid decrease of Pluto’s atmospheric pressure revealed by a stellar occultation in 2019. Astron. Astrophys. 638, L5. (doi:10.1051/0004-6361/202037762)など

<「絶対等級」の誤差でフェートンの「大きさ」が分からない>

2017年12月、フェートンは約0.07auまで地球に接近し、約11等まで明るくなりました。この機会を利用して、DESTINY+ミッション科学チームはターゲットであるフェートンの観測キャンペーンを全世界に呼びかけました。これに応じ、多くの研究者がさまざまな方法で観測を行いました。この時、フェートンの様々な物理特性は詳細に調べられましたが、一つだけ大きな推定誤差が含まれている項目がありました。絶対等級です。フェートンの特殊な軌道の関係から、フェートンの絶対等級には大きな不確定性が含まれていました。小惑星の直径(大きさ)は普通、絶対等級と熱赤外の観測からモデルを介して導いた小惑星のアルベドをもとに算出されますが、算出された結果には、絶対等級の誤差が大いに影響します。

<掩蔽観測でフェートンの「大きさ」を求める>

DESTINY+ミッション科学チームは絶対等級とは別の方法で小惑星の直径(大きさ)を推定することを求められました。その別の方法が掩蔽観測です。実際、掩蔽観測は、絶対等級と熱赤外の観測からモデルを介して小惑星の直径を求める方法が普及する前は、小惑星の大きさを求める唯一の方法でした。しかも、同じ掩蔽イベントを多くの観測地点で同時に観測すれば、その掩蔽イベント時のその小惑星の反射断面積も求められるため、大きさと形状を同時に推定することができます。

研究成果

< Phaethonの掩蔽観測キャンペーンの観測結果>

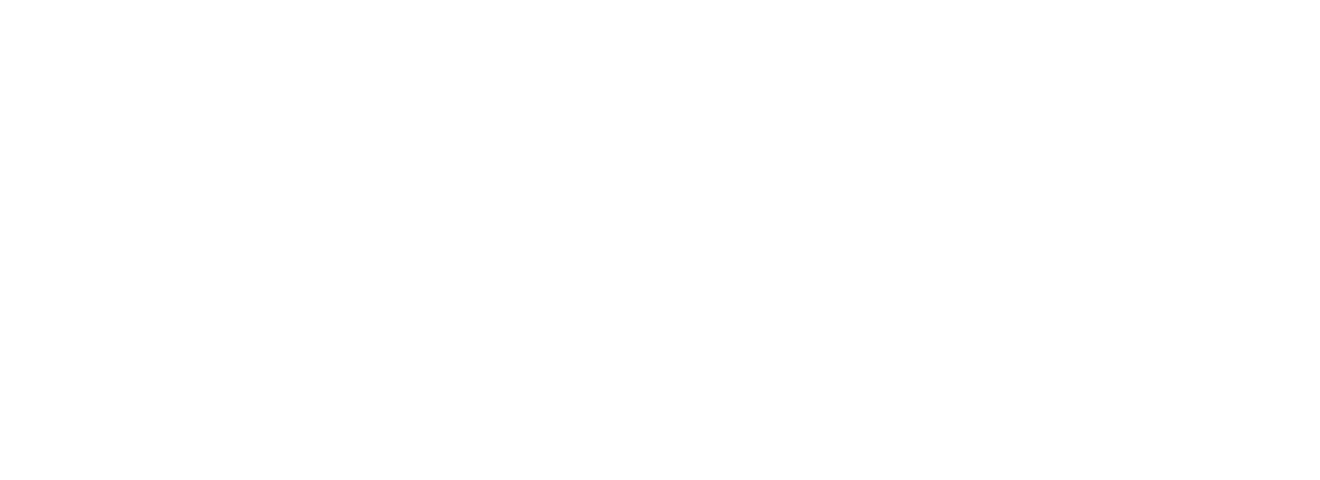

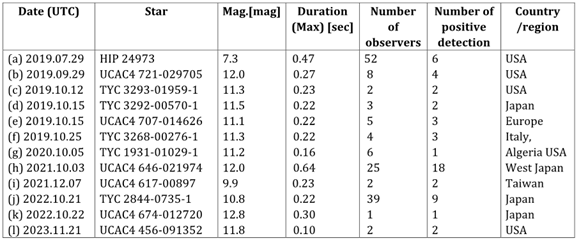

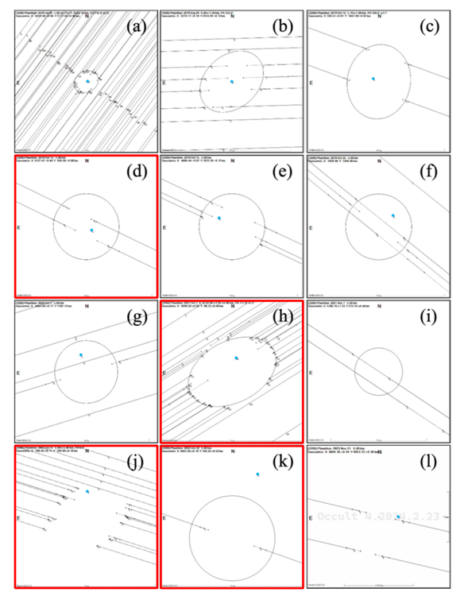

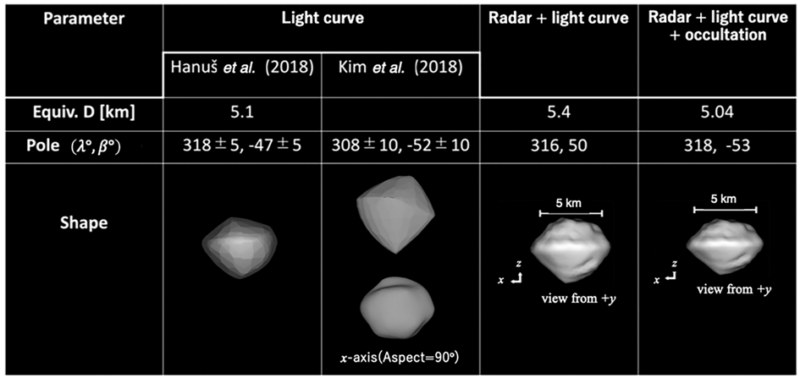

表1と図1はPhaethonの掩蔽観測キャンペーンの観測結果です。大変多くの観測者が協力してくださいました。ライトカーブやレーダー観測をもとに作成されたPhaethonの3D形状モデルは、掩蔽観測結果を取り入れることによって、次第に修正され、極方向が少し潰れた形になりました(図2参照)。このような正確な3D形状モデルの作成は、DESTINY+ミッションの観測計画策定に大いに役立ちます。

表1 2023年までに行われたフェートンの掩蔽観測

図1 フェートンの掩蔽観測キャンペーンでの観測結果(フェートンによる恒星の掩蔽が確認された結果のみ) アルファベットは表1の観測イベントと対応している。赤枠の観測はほぼIOTA/EAのメンバーによるもの

図2-1 フェートンの形状モデルを2021年10月3日と2022年10月21日の掩蔽観測結果に当てはめたもの

図2-2 ライトカーブやレーダー観測をもとに作成された、フェートンの3D形状モデルが掩蔽観測結果を取り入れることによって、修正されていく様子

< IOTA/EA の結成>

掩蔽観測は大勢で一つの現象を観測することで、重要な科学成果を生み出すため、掩蔽観測者を増やすことが重要になります。先述の成果が得られたフェートンの掩蔽観測をきっかけに、IOTA/EAは掩蔽観測の需要の高まりに応えるべく結成されました。

IOTA/EAは東アジアの掩蔽現象観測のために近隣の国や地域の観測者と協力する、さまざまな国や地域の観測者のための組織です。プロ(研究者)とアマチュア天文家の共同組織であり、2024年4月現在、日本64名、中国本土3名、香港2名、台湾4名、マレーシア1名、カザフスタン1名の計74名のメンバーがいます。東アジアには共通言語がないため、主要地域(中国本土、香港、台湾)に英語でコミュニケーションができる地域ディレクターを任命し、IOTA/EAとローカルな観測者とのリエゾンの役割を担ってもらっています。

IOTA/EAは、(i)年次集会の開催、(ii) 東アジアで観測可能な小惑星や月による掩蔽に関する情報提供、観測結果の収集と共有、データのアーカイブ、(iii)独自のウェブサイトとメーリングリストの管理、(iv)世界中の他の組織との協力、(v)ワークショップの開催、観測キャンペーンの開催、などの5つの活動を行っています。

社会的インパクト

日本にはもともとアマチュアの掩蔽観測グループがありましたが、プロの研究者と共に観測グループを組織化しました。今後、掩蔽観測の需要がさらに高まるなか、IOTA/EAはアジア地域において、掩蔽観測者を育て、掩蔽観測の普及と観測・解析技術の向上に大いに貢献します。今後さらに、惑星探査ミッションや研究者による科学観測において、掩蔽観測が活用されることでしょう。

今後の展望

これまで、直径数km以下の小惑星の掩蔽観測は非常に困難で、そのような掩蔽現象予報は、ほとんど発表されていません。しかし、IOTA/EAメンバーの正確で熱意ある観測がこの状況を変えると期待されています。CMOSカメラやGPSモジュールなどの発達、掩蔽される恒星の位置や小惑星の軌道の精度の向上のおかげで、掩蔽観測はより精密で正確なものとなり、惑星探査ミッション(特にフライバイ探査)の有用なパートナーとなることが期待されます。

論文情報

掲載雑誌:Philosophical Transactions of The Royal Society A

タイトル:Formation of the International Occultation Timing Association/East Asia (IOTA/EA) and occultation observations of asteroid (3200) Phaethon.

著書:Fumi Yoshida, Tsutomu Hayamizu, Hayato Watanabe, Hiroshi Akitaya, Kazuhisa Miyashita, Hirotomo Noda, Mitsuru Sôma, Chilong Lin, Ye Yuan, Wai-Chun Yue, Toshihiro Horaguchi and Sean Marshall

関連情報

担当:吉田 二美 (ヨシダ フミ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 非常勤研究員