小惑星(3200)Phaethonの表面温度分布を明らかに

本研究センターの千秋博紀をはじめとする研究グループが、ふたご座流星群の母天体と考えられている小惑星(3200) Phaethonの表面温度分布を明らかにしました。本成果は、Philosophical Transactions of The Royal Society A に2025年2月27日付で報告されました。

ポイント

- 小惑星(3200) Phaethon (フェートンまたはフェアトン) はふたご座流星群の起源と考えられている天体です。(以降、本稿では『フェートン』と表記します)

- フェートンは太陽からの距離が太陽-地球距離の 0.14倍から 2.4倍まで変化する、長楕円軌道を公転します。また、レーダー観測などから、小惑星探査機「はやぶさ2」が探査した小惑星リュウグウと同様に、そろばん玉のような形状をしていることがわかっています。

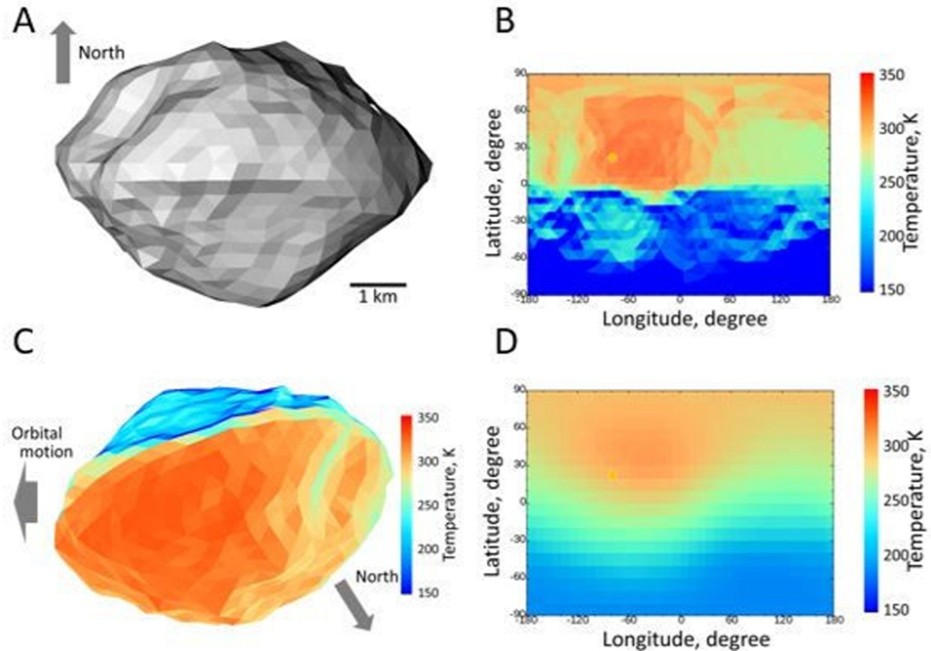

- 細長い軌道とそろばん玉形状が相まって、フェートンの表面温度は時間的、空間的に大きな不均質ができます。本研究ではこの温度分布を求めました。

- 得られた結果は「はやぶさ2」がフライバイを行うにあたり、極めて重要な情報といえます。

- 表面の温度分布に不均質があると,熱輻射の反力として天体に働く力に偏りができ、 天体の軌道は長い時間をかけて変化します。このため、地球近傍を通過する小天体の熱進化を求めることは,宇宙防災(プラネタリ―ディフェンス)の観点から重要な意義を持ちます。

研究背景

大気を持たない小天体の表面温度は、太陽光による加熱と、熱輻射(※)による冷却、天体内部への熱輸送のバランスで決まります。特定の領域に着目すると、その領域が受け取る太陽光のエネルギーは太陽からの距離と、その領域が太陽方向に対してどれだけ傾いているのかに依存します。

つまり表面温度は天体の軌道、自転軸の向きという大きなスケールの現象と、天体表面の地形というより小さなスケールの要因の重ね合わせで決まります。このため、離心率の大きな公転軌道を持つ小天体の熱進化を数値的に求めることは技術的に容易ではありませんでした。

一方、表面からの熱輻射は天体に反力を与えます。表面温度分布に不均質があると反力のバランスが偏るため、天体の運動を変化させます。この変化の程度は太陽の周りを1周公転する間に位置が200mずれる程度のわずかなものですが、継続的に力がかかるため、長い時間ののちに地球など他の天体と軌道が交差することもあります。このため天体表面の温度分布を正確に求めることが必要とされてきました。

※表面温度に応じて「光」を放出する現象。光子がエネルギーを外に運び出す。焚火に手をかざすと暖かく感じることと同じ仕組み。

研究成果

本研究ではこれまでの観測に基づいて求めたフェートンの形状モデルと軌道モデル、自転軸の方向と自転周期などのデータを取り込んで、表面温度分布を数値シミュレーションの手法で求めました。

その結果、天体の形状と自転軸の向きの兼ね合いでフェートンは近日点付近で強い加速と減速を受けるものの、結果的に加速が勝ることが示されました。この結果は従来の研究で想定されていた、熱輻射による力は加速又は減速の一方向にしか働かない(どちらの向きになるのかは自転の向きで決まる)という考え方とは異なります。ただし、1周期の間に軌道がずれる量は,地上観測と整合的な値が得られています。

(A) 本研究で使用したフェートンの形状モデル (B)表面温度マップ (C) BとDから作成した熱画像 (D)輝度温度マップ

社会的インパクト

天体の表面温度はその後の天体の軌道進化に影響するため、本研究は宇宙防災(プラネタリ―ディフェンス)の観点から重要な意義を持ちます。

また、天体からの熱輻射量は、地上観測から天体のサイズを求めるために使われます。本研究のような、天体の温度分布を正確に求めるモデルを構築することは、今後の小天体のサイズ推定にも影響を与える可能性があります。

今後の展望

小惑星探査機「はやぶさ2」や OSIRIS-REx などの惑星探査によって、そろばん玉型は小惑星の形状として特殊なものではなく、普遍的にみられることが分かりました。このことと本研究の成果を組み合わせることで、小惑星の進化の描像を解き明かしていきたいと思っています。

論文情報

掲載雑誌:Philosophical Transactions of The Royal Society A

タイトル:Yarkovsky and YORP effects simulation on 3200 Phaethon

著書:Hiroki Senshu, Hirotomo Noda, Fumi Yoshida, Takashi Ito, Maximilian Hamm and Sean Marshall

担当:千秋 博紀 (センシュウ ヒロキ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 主席研究員