千葉工業大学製観測ロケット(C1ロケット)2号機打上実験実施のお知らせ

【概要】

千葉工業大学(惑星探査研究センター 非常勤主席研究員、兼、工学部 機械電子創成工学科 教授:和田豊 同研究室所属学生ら)は、AstroX株式会社と共同で2024年11月9日に南相馬において、全長6.3m、直径330mm、乾燥重量170kg、ペイロード重量10kg、ノミナル到達高度約10kmの千葉工大製観測ロケット(C1ロケット※1)2号機の発射実験に成功しました。

(※1: AstroX株式会社のプレスリリースではFOX1号機と呼称)

■観測ロケット打上げ実験概要

千葉工業大学は、高度100kmの宇宙に到達する小型観測ロケットを開発し、大気圏上空からの固体微粒子や微生物採取を目指すプロジェクトを2018年から進めています。本研究では、安全性が高く、低コストで、即時発射性にも優れた高度100kmに到達可能なハイブリッドロケットを大学主体で開発し、試料採取装置を宇宙空間に到達させることを目指しています。

本試験では、試料採取装置搭載を目指した「電気機能を確認するためのペイロード」を含む10kgのダミーペイロードを搭載したC1ロケット2号機を、南相馬市において陸上から打ち上げる実験を実施しました。今回の試験の高度目標は8㎞ (直前の予報風を用いたシミュレーション結果より)。打ち上げ実験は成功し、高度7kmへ到達しました。本試験で得られた成果をもとに、年1回程度のペースで観測ロケットの発射実験を実施するとともに、今後は高高度化を図ります。

- 試験目的:C1ロケット2号機打上実験

- 場所:南相馬市

- 打上日時:2024年11月9日6時56分

- 結果概要:40feetコンテナに格納された発射台にセットされたC1ロケット2号機に対し、洋上及び上空の安全を確認後、遠隔操作による推進剤の充填、点火、打ち上げを予定通り実施し、陸上からの打ち上げに成功しました。ロケットは、約22秒後に燃焼の停止が確認され、到達高度は1号機よりも1kmほど高い約7kmとなりました。

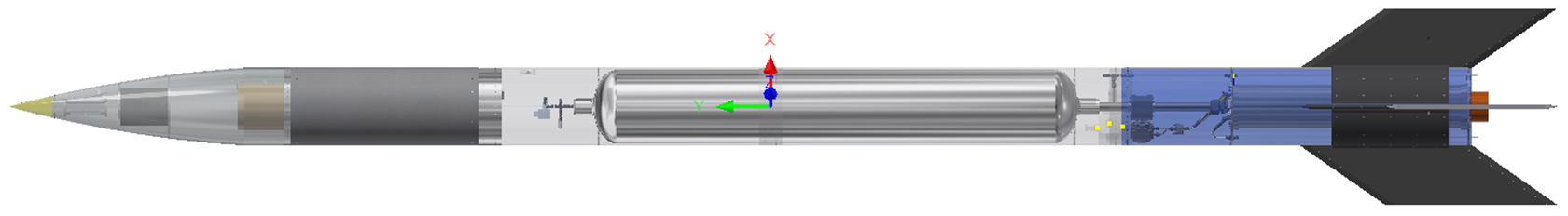

■C1ロケット概要

C1ロケットは成層圏からの固体微粒子採取を目的に開発された千葉工業大学製の観測ロケットです。設計、製造、打ち上げは、機械電子創成工学専攻に所属する学生らが行いました。燃料には千葉工業大学、株式会社型善、JAXAが共同開発したハイブリッドロケット用燃料である低融点熱可塑性樹脂を用い、酸化剤には亜酸化窒素を用いて、最大推力9kN、平均推力8kN、燃焼時間22秒を達成するハイブリッドロケットエンジンを開発・搭載しました。亜酸化窒素を用いたハイブリッドロケットとしては国内最大の大きさです。

■C1ロケット1号機と2号機の変更点

C1ロケット1号機は2023年3月8日に洋上から発射されました。ロケットは洋上からの打ち上げに成功後、約17秒後に燃焼の停止が確認され、到達高度は約6kmとなったロケットです。1号機では、飛翔中にロケットのボディの破損が疑われたため、2号機では、1号機からの改良点として、ロケットのボディの肉厚を1mm増やしロケットの強度を向上させました。また、それに伴い、ロケット重量が増加したため、推力を6kN級から8kN級に向上させました。本変更により、C1ロケットのさらなる高高度化を達成する技術の獲得を狙っています。

■C1ロケット2号機試験結果と成果

今回の試験では、ロケットに10kgのダミーペイロードを搭載し、全長10mの発射台から打ち上げました。搭載したダミーペイロードのテレメトリの記録では、高度約2kmまでが確認されており、その後テレメトリの受信ができなくなりました。ロケット側のテレメトリ受信はできなかったため、撮影動画より約22秒後に予定通り燃焼停止を確認し、洋上へのロケットの落下は目視にて確認しました。この結果を踏まえ、到達予想高度をシミュレーションしたところ、約7kmとなりました。今後、より詳細な解析を実施し、学会などで報告をしていく予定です。

C1ロケット2号機の3D図

C1ロケット

C1ロケット2号機概要

| 名称 | 成層圏観測用小型ロケット C1-2 |

| 型番 | C1-2 |

| 全長[mm] | 6270 |

| 直径[mm] | 340 |

| 質量[kg] | 176 |

| モータ | 8 kN級ハイブリッドロケットモータ |

| 到達高度[km] | 8 |

■本実験の共同研究・協力企業 •機関・団体(50音順)

IMV株式会社、秋田県産業技術センター、株式会社アクシス、AstroX株式会社、import avio、株式会社大林組、株式会社奥井組、有限会社オービタルエンジニアリング、株式会社型善、株式会社黒磯製作所、KGKサービス株式会社、サムテック株式会社、有限会社タイプエス、日本テクノカーボン株式会社

担当:和田 豊(ワダ ユタカ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 主席研究員/工学部 機械電子創成工学科 教授