液体ロケットエンジンにおいて、電動ターボポンプを部分的に活用する部分電動化エンジンサイクルを提案し、その有効性を評価

本研究センターの客員研究員である庄山直芳を中心に、主席研究員の和田豊も所属する研究グループが、液体ロケットエンジンにおいて、電動ターボポンプを部分的に活用する部分電動化エンジンサイクルを提案し、その有効性を評価しました。本成果は2024年11月、宇宙工学分野の国際論文誌Acta Astronauticaで報告されました。

ポイント

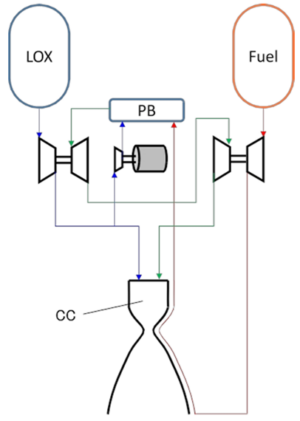

- 液体ロケットエンジンでは、燃料と酸化剤を高圧で燃焼室に送るため、ターボポンプを使用し、タービンを回してポンプを駆動しています。

- 近年、タービンを使用せず、電動モーターを駆動する方法が盛んに研究されていますが、大型エンジンへの適用においてはサイズや重量が過大であるなど問題がありました。

- 本研究では、部分的に小型の電動ポンプを組み込む、部分電動ロケットエンジン・サイクルを提案しその効率について計算しました。その結果、最大で比推力の値が6秒増加するなど、打上能力の向上に大きく貢献することを示しました。

- 千葉工業大学では小型ロケットエンジンに電動ターボポンプを用いたハイブリッドロケットを開発していますが、この技術は、現在の上段ロケットエンジンにも拡大可能であることが明らかになりました。

電動ターボポンプ

研究背景

液体ロケットエンジンでは、燃料と酸化剤をタンクから燃焼室へ高圧で送り込むためにポンプが必要です。従来のターボポンプは、高温高圧のガスを利用してタービンを回し、ポンプを駆動する方式を採用しています。しかし、この方式では複雑な回路が必要であり、起動時にはポンプとタービンの相互依存性、いわゆる「ニワトリ卵問題」が生じます。これを解決するために、タービンを使用せずに電動モーターでポンプを駆動する電動ポンプ式のシステムが提案され、近年活発に研究されています。この方式では、従来の複雑なサイクルが不要になり、シンプルかつ低コストで運用できる利点があります。しかし、電動モーターとバッテリーはタービンに比べて同じ出力を得るために大きなサイズと重量が必要になるため、大型エンジンへの適用が難しいという課題がありました。

そこで本研究では、従来のタービン駆動ポンプを補助するために、小型の電動ポンプを組み込むことで、大型エンジンにも電動技術を適用可能にする手法を提案し、さらに効率がどれだけ改善されるかを計算しました。具体的には、この手法を異なるエンジンサイクルに適用した場合、最適な電動ポンプのサイズと重量を評価し、実際に適用した際のトータルメリットを検討しました。

部分電動ポンプサイクル

研究成果

検討の結果、電動ターボポンプを追加することで質量が増加しても、ロケットの打ち上げ能力が向上することが明らかになりました。具体的には、本研究によって提案された部分電動ポンプサイクル方式により、H3ロケットの様な大型ロケットエンジンに適用した場合、比推力(IPSの値)が6秒増加することが示されました。これは、打ち上げ能力が数百キロ向上することを意味します。さらに、将来的には、モーターやバッテリーなどの電気システムの技術向上により、出力限界をさらに高められる可能性も示唆されました。

社会的インパクト

本技術は、電動ポンプの技術さえあれば従来型のロケットエンジンに適用できるため非常に高い汎用性をもっています。そのため、さまざまなロケットの推力向上に大きく貢献します。

今後の展望

PERC、千葉工業大学が主体となってこの技術が生きる大型エンジンを作る予定は現時点でありませんが、PERCではこれまでハイブリッドロケット用の小型の電動ターボポンプを開発しており、今回発表した技術を実際のロケットに波及、適用されていくことが期待されます。また、そのために、ロケットの振動や音響環境、高高度での真空環境で、これらのデバイスが動作可能かどうかを調査する必要があります

論文情報

Tadayoshi Shoyama, Yutaka Wada, Mitsuru Shimagaki, Tomoyuki Hashimoto, Satoshi Takada.

Liquid propellant rocket engine cycles partially using electric turbopump

Acta Astronautica 224 (2024) 138-147

担当:庄山 直芳 (ショウヤマ タダヨシ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 客員研究員