概要

惑星地質学は月や惑星の表面の進化プロセスを研究する学問です。米ソによる宇宙開発時代の幕開けとともにその発展が始まりました。地質作用は多岐に渡りますが、大まかに衝突クレーターの形成、構造運動、火成作用、水・大気・重力による物質の移動集積、風化・変質・変成作用などに区分されます。また生物の発生・進化・存在の要素はその環境に依存するため宇宙生物学の研究においても惑星地質環境の理解は極めて重要になります。研究手法としては直接惑星を観測する方法として、惑星探査機によるデータ取得が主流となっていますが、併せて、地上からの望遠鏡観測や地球軌道上の宇宙望遠鏡による観測も行われています。一方、比較惑星学的な方法として、地球上の惑星類似地質・地形との比較研究も惑星地質の理解に寄与するものとして数多く行われています。実際、これまでの研究により、地球の表面には他の惑星に見られるような地質作用が普遍的に存在することが知られています。

惑星探査研究センターはその発足時から惑星地質学の研究を行っており、その成果も学術雑誌などにおいて発表してきました。これまでの主要な研究プロジェクトとして、インドデカン高原のロナー衝突クレーターの地質調査研究、泥火山の地質サンプリング分析調査研究、さらに、火星の大気中のメタンについてもその地質との関係、観測を説明する理論研究などを行ってきました。

研究テーマ

泥火山

泥火山はマグマの噴出によって形成される通常の火山と違って、地下から水やメタンなどのガスに富んだ泥が噴出してできる火山です。普通の火山と同じように山体を成しますがその主成分は固結していない粘土質の物質であることが異なっています。一般的に、泥は地下の細粒の堆積層由来と考えられ、その泥を調べることによって過去の堆積環境や地下でその堆積物がどのような変成を受けてきたかを知ることができます。火星にも泥火山と考えられる地形が数多く存在し、それらを研究することにより、火星の水の動きや過去の堆積環境の理解を深めることができると提唱されています。また、水やメタンが関与する堆積物であるため、生命が存在する(していた)可能性があり、将来の火星着陸探査において興味深い調査対象といえます。惑星探査研究センターでは、これまでアゼルバイジャン、新潟県十日町、秋田県後生掛、和歌山県にある泥火山(泥とメタンの現在活動中の噴気孔群やその化石)の調査を行い、地質、鉱物分析、ガス分析、水分析さらには生物分析に至るまで多岐に渡る研究を行っています。

アゼルバイジャン泥火山

【泥火山関連論文】

- Miyake, N., Ishimaru, R., Komatsu, G., Matsui, T., 2023. Characterization of archaeal and bacterial communities thriving in methane-seeping on-land mud volcanoes, Niigata, Japan. International Microbiology, 26, 191–204. https://doi.org/10.1007/s10123

-022-00288-z. - Brož, P., Oehler, D., Mazzini, A., Hauber, E., Komatsu, G., Etiope, G., Cuřín, V., 2023. An overview of sedimentary volcanism on Mars. Earth Surface Dynamics (ESurf), 11, 633–661, https://doi.org/10.5194/esurf-

11-633-2023. - Komatsu, G., Ishimaru, R., Miyake, N., Kawai, K., Kobayashi, M., Sakuma, H., Matsui, T., 2019. The Goshogake mud volcano field, Tohoku, northern Japan: an acidic, high-temperature system related to magmatic volcanism. Geomorphology, 329, 32-45, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.12.035.

- Komatsu, G., C.H. Okubo, J.J. Wray, L. Ojha, M. Cardinale, A. Murana, R. Orosei, M.A. Chan, J. Ormö, R. Gallagher, 2016. Small edifice features in Chryse Planitia, Mars: Assessment of a mud volcano hypothesis. Icarus, 268, 56-75, doi: 10.1016/j.icarus.2015.12.032.

- Komatsu, G., Feyzullayev, A.A., 2024. Geomorphology of subaerial mud volcanoes in Azerbaijan: Issues about edifice construction and degradation. Geomorphology, 463, 109352, https://doi.org/10.1016/j.

geomorph.2024.109352.

ロナー衝突クレーター

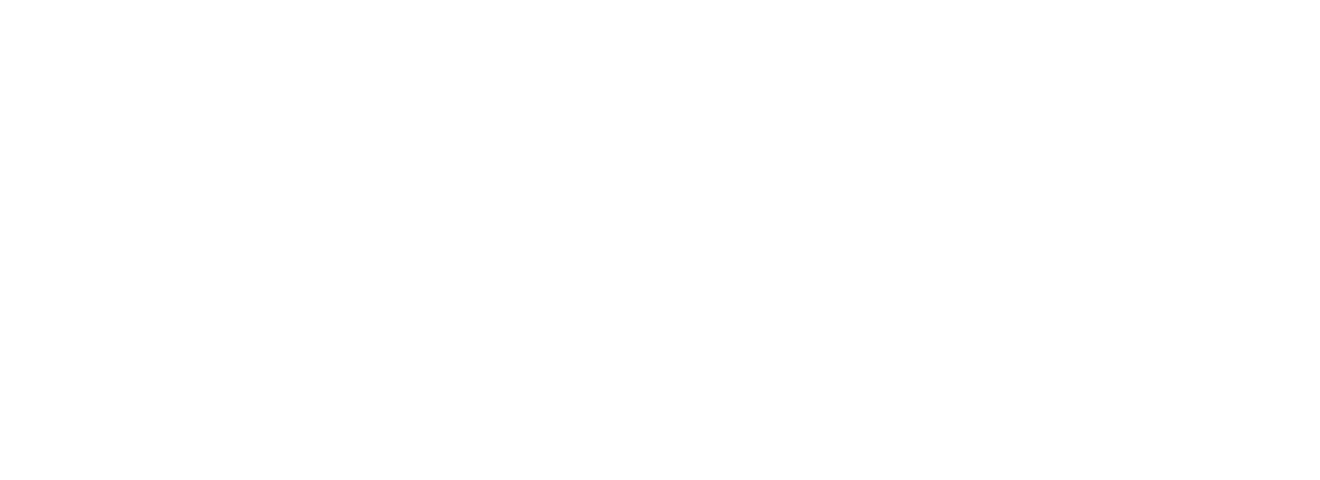

インドの玄武岩でできたデカン高原に、直径1.8キロメートルのロナー衝突クレーターがあり、クレーターの底には強アルカリ性の浅い湖が存在しています。現在の火星表層環境は非常に乾燥しているため液体の水はほとんど存在しないと考えられていますが、一方、過去の火星には水が豊富に存在していたとの仮説があります。実際、火星の衝突クレーター内部の底には湖があったという証拠がいくつも見つかっています(クレーター湖と呼ばれます)。ロナーはその点、火星のクレーター湖の類似地形として、クレーター湖の規模や地表水、地下水の循環などについて有益な情報を得られる場所です。さらに、ロナーは地球の衝突クレーターの中でも保存状態が非常に良く年代が比較的若いと考えられます。私達の研究では実際に宇宙線照射年代を測定し、形成年代と現在までの侵食の程度を推定しました。

ロナー衝突クレーター(Komatsu et al., 2014)

【ロナー衝突クレーター関連論文】

- Komatsu, G., Senthil Kumar, P., Goto, K., Sekine, Y., Giri, C., Matsui, T ., 2014. Drainage systems of Lonar Crater, India: Contributions to Lonar Lake hydrology and crater degradation. Planetary and Space Science, 95, 45–55,

http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2013.05.011. - Nakamura, A., Yokoyama, Y., Sekine, Y., Goto, K., Komatsu, G., Senthil Kumar, P., Matsuzaki, H., Kaneoka, I., Matsui, T., 2014. Formation and geomorphologic history of the Lonar impact crater deduced from in situ cosmogenic 10Be and 26Al. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 15(8), 3190-3197, doi: 10.1002/2014GC005376.

火星のメタン

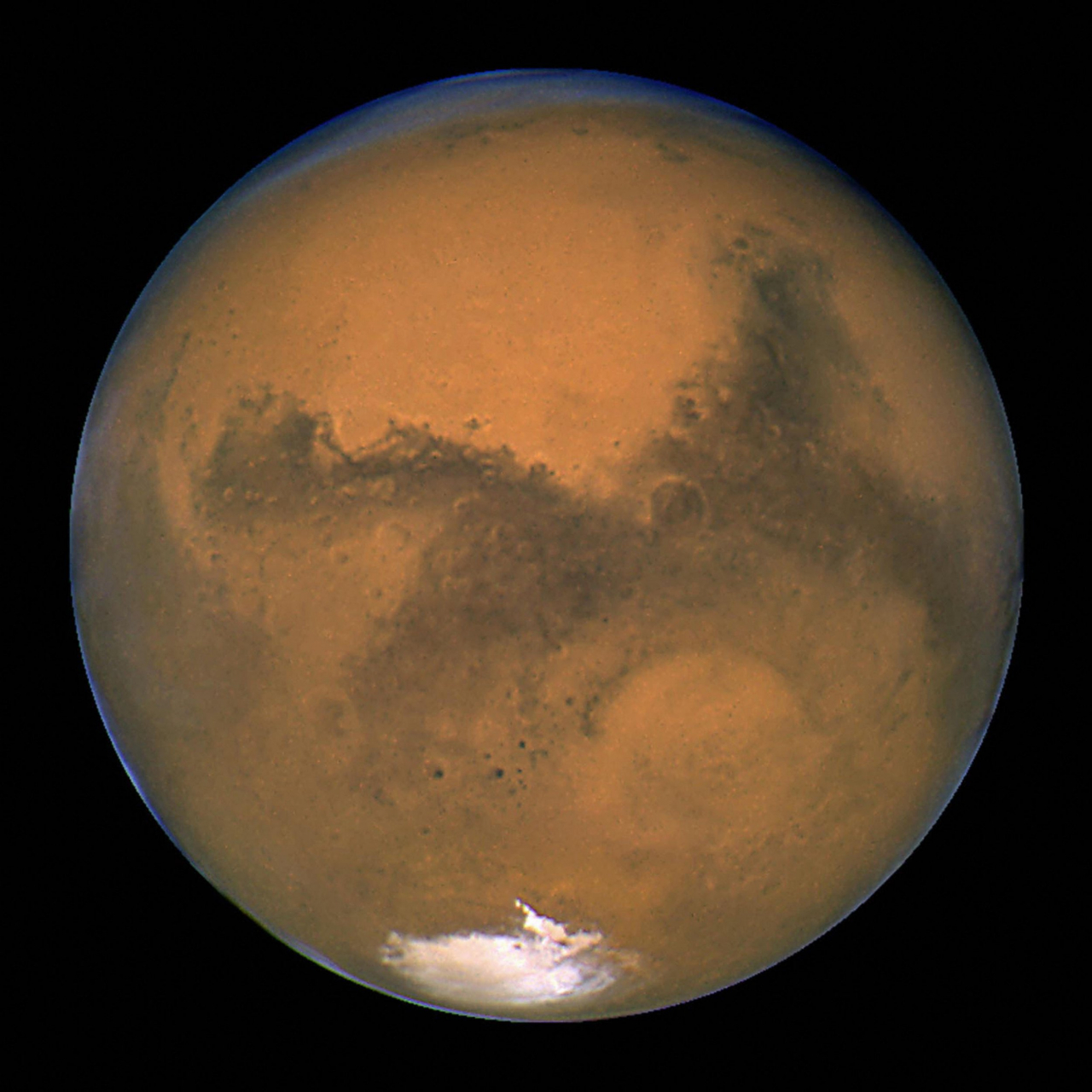

火星周回機及び地上望遠鏡、火星探査車キュリオシティなど複数の観測手法によって火星大気中でメタンが観測されています。酸化的な火星表層環境において還元的なメタンが存在することは、生命活動や地質活動を想起させる驚くべき結果として注目を集めました。しかしながら火星で検出されたメタンは非常に微量のため、これまでの観測からはその起源を知る確かな手掛かりは得られていません。惑星探査研究センターでは火星表面上でメタンを検出する観測機器の検討や火星のメタンの存在を説明する理論的研究を行ってきました。

火星(NASA)

【火星メタン関連論文】

- Komatsu, G., G.G. Ori, M. Cardinale, J.M. Dohm, V.R. Baker, D.A. Vaz, R. Ishimaru, N. Namiki, T. Matsui, 2011. Roles of methane and carbon dioxide in geological processes on Mars. Planetary and Space Science, 59, 169–181, 10.1016/j.pss.2010.07.002.

- 石丸亮,小松吾郎,松井孝典, 2012. 火星のメタン. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 664-674, http://dx.doi.org/10.5575/geosoc.2012.0008

火星の氷探査

太古の火星は温暖で湿潤な気候だったと考えられ、地表には液体の水が存在していた可能性があります。そのため、生命の生存に適した環境の形成が示唆されています。しかし、現在の火星表層は極寒で乾燥しているため、水は液体のままで存在することができず、地下の永久凍土や極冠の氷として保持されています。火星に生命が存在したとしても、生命の痕跡を見つけるために現在の火星で液体の水にアクセスすることは容易ではありません。代わりに、氷の中に閉じ込められた生命やその痕跡を見つけることはできるかもしれません。惑星探査研究センターでは、将来の火星での生命探査を見据え、地球上の惑星類似地形にある氷の調査(地質や生物学的側面など)を行っています。この調査の成果は火星だけでなく、他の氷天体における生命探査にも有益な情報となることが期待されます。

また、火星の氷は将来の有人探査において貴重な資源となります。飲料水としてだけでなく、氷から水素と酸素を取り出せば、燃料として利用することも可能です。火星の水資源を効率的に開発するためには、氷がどこにどれだけ存在しているかを正確に把握することが極めて重要です。これまでに行った研究では、永久凍土帯に見られる周氷河地形の分布を調査し、火星中緯度域の浅部地下に氷が豊富に存在する場所を特定しました。

【火星の氷探査関連論文】

- Sako, T., Hasegawa, H., Ruj, T., Komatsu, G., Sekine, Y., 2025. The periglacial landforms and estimated subsurface-ice distribution in the northern mid-latitude of Mars. J. Geophys. Res., 130, e2023JE008232. https://doi.org/10.1029/2023JE008232

【火星探査全般に関する論文】

- 小松吾郎, 2012. 火星探査計画の動向:地球の類似地質・地形の重要性と地質学者の役割. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 597-605, http://dx.doi.org/10.5575/geosoc.2012.0004.

- 後藤和久,小松吾郎, 2012. 火星の海・湖・アウトフローチャネルの比較惑星地質学. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 618-631, http://dx.doi.org/10.5575/geosoc.2012.0009.

- 並木則行,小松吾郎,臼井寛裕,杉田精司,宮本英昭,久保田孝,石上玄,出村裕英,岡田達明,三浦弥生,長勇一郎,後藤和久,千秋博紀,和田浩二,石橋高,荒井朋子,小林正規,大野宗祐,火星ローバ検討グループ, 2012. ローバによる火星地質調査計画. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 606-617, http://dx.doi.org/10.5575/geosoc.2012.0016.

- 後藤和久,小松吾郎,斉藤仁, 2012. GISを用いた火星画像・地形データの解析法. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 683-688, http://dx.doi.org/10.5575/geosoc.2012.0010.

- 大野宗祐, 2012. 火星の表層環境模擬実験装置. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 689-693, https://doi.org/10.5575/geosoc.2012.0060.

- 後藤和久,小松吾郎, 2012. 露頭が見えてきた火星の地質学.地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), VII-VIII,

https://doi.org/10.5575/geosoc.118.10.VII_VIII. - 宮本英昭,小松吾郎,ジェームズ・ドーム,逸見良道,臼井寛裕,山岸明彦, 2016. 地形学からみた火星の表層環境史と生命探査. 地学雑誌, Journal of Geography, 125(1), 171-184, doi:10.5026/jgeography.125.171.

関連リンク

- 2011年PERC惑星地質学フィールドシンポジウム

- 地質学雑誌特集号

- 松井孝典,小松吾郎,後藤和久, 2012. 火星探査計画における地質学者への期待. 地質学雑誌, Jour. Geol. Soc. Japan, 118(10), 595-596

- Planetary and Space Science 特集号

- Komatsu, G., Goto, K., Tanaka, K.L., 2014. Preface. Planetary Geology Field Symposium, Kitakyushu, Japan, 2011: Planetary Geology and Terrestrial Analogs. Planetary and Space Science, 95, 1-4.

担当研究員:石丸亮(イシマル リョウ)/三宅 範宗 (ミヤケ ノリムネ)/小松 吾郎(コマツ ゴロウ)

千葉工業大学 惑星探査研究センター 上席研究員/上席研究員/客員主席研究員