2024年3月5日から13日にかけて、近紫外線観測装置を口径1.5mかなた望遠鏡(広島大学宇宙科学センター・東広島天文台)に装着し、初めて天体光を入れての試験観測を行いました。 恒星や月、惑星などの撮像観測を通じて結像性能や透過効率を評価したところ、装置はおよそ想定通りの性能を発揮している見込みが得られました。また、近紫外線では地球大気の吸収・散乱により天体光が大きく減光されることが予期されていましたが、減光量は大気モデルの計算に基づく想定範囲内であることも確かめられました。 特に注目していた性能の一つは、装置の限界等級、すなわちどの程度暗い天体までの観測ができるかです。この装置では重力波現象に対応する天体が発する微かな近紫外線を捉えることを狙っています。それを実現するためには19等級より暗い天体を検出する必要があります。そこで、様々な明るさの星が集まった散開星団を長時間露光して限界等級を確かめたところ、想定通り19等級より暗い天体の姿をはっきりと捉えることができました。 装置の性能評価項目は多岐にわたっており、現在取得したデータの詳細な解析を進めています。 今後、試験観測の結果をもとに装置の改良・機能追加を行い、2024年後半には再びかなた望遠鏡に装置を装着して本格的な科学観測を開始する予定です。 (左) かなた望遠鏡と焦点に取り付けた近紫外線観測装置(望遠鏡側面の黒い箱の中)、(中央) 試験観測時の装置・望遠鏡の制御画面、(右) 散開星団 NGC 2355 を20分間近紫外線u-bandで長時間露光した画像。19.3等級の星がはっきりと写っている。

Author: akitaya

天文学研究センター設立

2024年4月1日千葉工業大学に新たに天文学研究センターが設立されました。 これに伴い、観測天文学プロジェクトのメンバーである諸隈・秋田谷の主たる所属は天文学研究センターに移りました。惑星探査研究センターには非常勤研究員(併任)として残り、ひきつづき観測天文学プロジェクトに携わって参ります。

近紫外線観測装置の補正レンズ完成

我々が開発を進めている近紫外線観測装置の補正レンズが完成しました。 近紫外線観測装置は口径1.5mかなた望遠鏡の焦点に装着して用います。望遠鏡で集光した近紫外線光を損失なく検出器に導き、かつ、視野5分角全体にわたってシャープな像を得るには、近紫外線における光学性能を追求した補正レンズの設計と製作が必要です。このたび、それを実現する特注補正レンズの製作が完了しました。また、近紫外線光の特定の波長域の光を選択的に観測するためには、その波長帯の光のみを透過するバンドパスフィルターを併用します。そのフィルター群を装置前面に装着するためのフィルターセルも併せて製作しました。 今年3月には装置をかなた望遠鏡に装着し、初の天体観測を行う予定です。

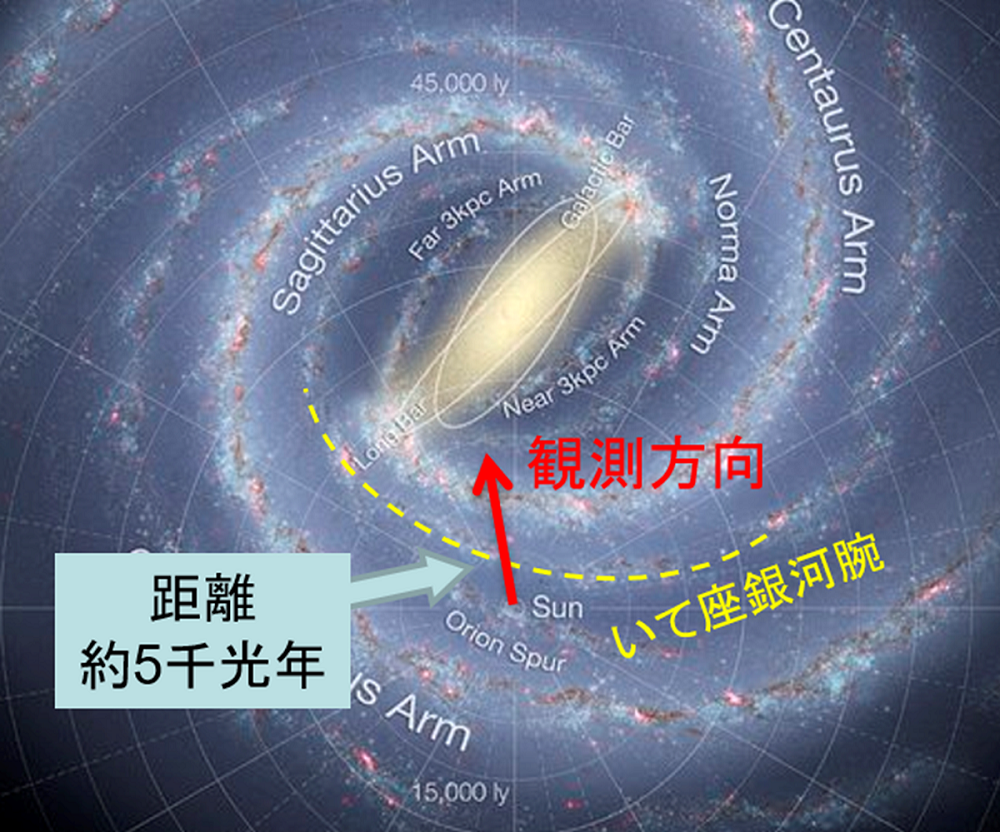

プレスリリース: 天の川の「あやつり糸」の断層撮像に初めて成功 – 三次元磁場構造の初観測で天の川銀河の構造形成の謎に迫る

東京大学、広島大学、香川大学、千葉工業大学ほかの共同研究グループによる成果がプレスリリリースされました。千葉工業大学からは、秋田谷が主要メンバーとして成果に貢献しています。 発表のポイント 天の川銀河のいて座渦巻き腕内部の磁場構造を初めて三次元的に解明 詳細

かなた望遠鏡で近紫外線観測装置のための改修作業を実施

近紫外線観測装置をかなた望遠鏡に装着するための準備として、望遠鏡焦点部の改修作業を行いました。 近紫外線観測装置は、東広島天文台口径1.5mかなた望遠鏡に装着して初期観測を行います。装置を望遠鏡に装着する際に、これまで望遠鏡の焦点部分の機器を気密保護していたガラス窓部品が近紫外線観測の妨げになることが分かったため、ガラス窓部品の除去とそれに代わる保護部品の取り付けを行いました。 我々が目指す近紫外線(波長300-400nm)の観測では、一見透明なガラス板であっても、材質によってはこの波長で不透明である場合があります。今回望遠鏡焦点に装着されていたガラス板は、BK7と呼ばれる材質でしたが、この材質は約360nmより短い波長で透過率が著しく低下します。これを除去することで、装置を望遠鏡に装着する準備が進みました。 (左) かなた望遠鏡焦点部での作業の様子。(中) 望遠鏡エンコーダ部分とそれを気密保護するためのガラス板部品。(右)取り外したガラス板部品。

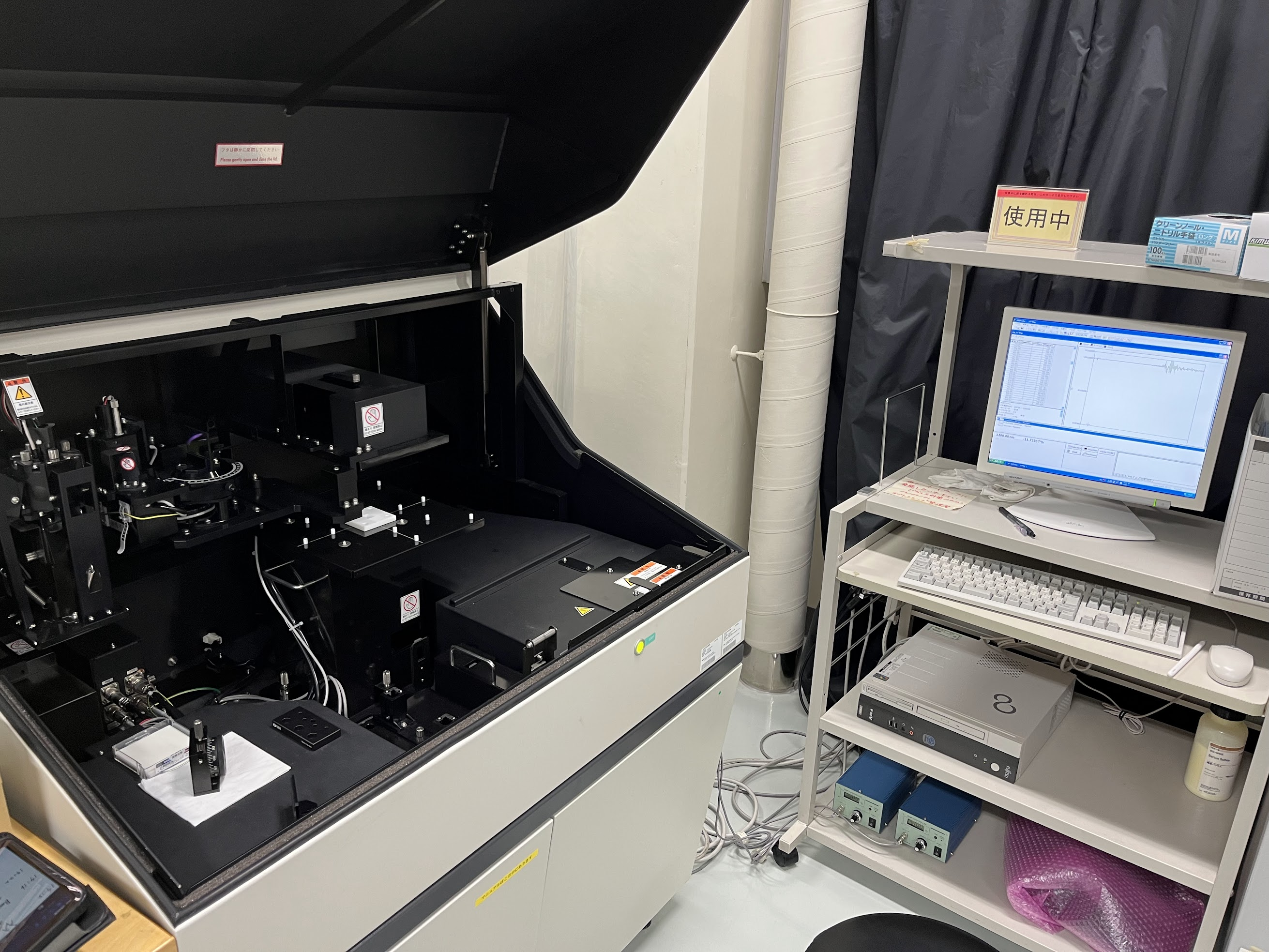

光学フィルターの分光透過率を測定

近紫外線観測装置で用いる光学フィルターの分光透過率を測定しました。 近紫外線観測装置では、天体望遠鏡から届く近紫外線の特定の波長域の光のみを選択的に透過してCMOSアレイ検出器に結像させます。そのために、近紫外線のみを透過する光学フィルターを望遠鏡と検出器の間に設置します。 今回、国立天文台三鷹キャンパス先端技術センターの測定器(分光光度計)を用いて、装置で用いる光学フィルターの分光透過率(透過率が波長に対してどのような分布をもつか)を測定しました(図1, 2)。 測定の結果、それぞれの光学フィルターが、想定通りの透過率とその波長依存性を示すことを確認しました(図3)。 これらを、いずれ装置とともに望遠鏡に装着して、近紫外線の天体像や分光データを取得します。また、今回の測定結果は、より透過率を向上させた高性能フィルターの新規開発にも活かします。 図1: 分光光度計による測定のようす 図2: 分光光度計に設置された光学フィルター 図3: 光学フィルターの透過率測定結果