2024年3月5日から13日にかけて、近紫外線観測装置を口径1.5mかなた望遠鏡(広島大学宇宙科学センター・東広島天文台)に装着し、初めて天体光を入れての試験観測を行いました。

恒星や月、惑星などの撮像観測を通じて結像性能や透過効率を評価したところ、装置はおよそ想定通りの性能を発揮している見込みが得られました。また、近紫外線では地球大気の吸収・散乱により天体光が大きく減光されることが予期されていましたが、減光量は大気モデルの計算に基づく想定範囲内であることも確かめられました。

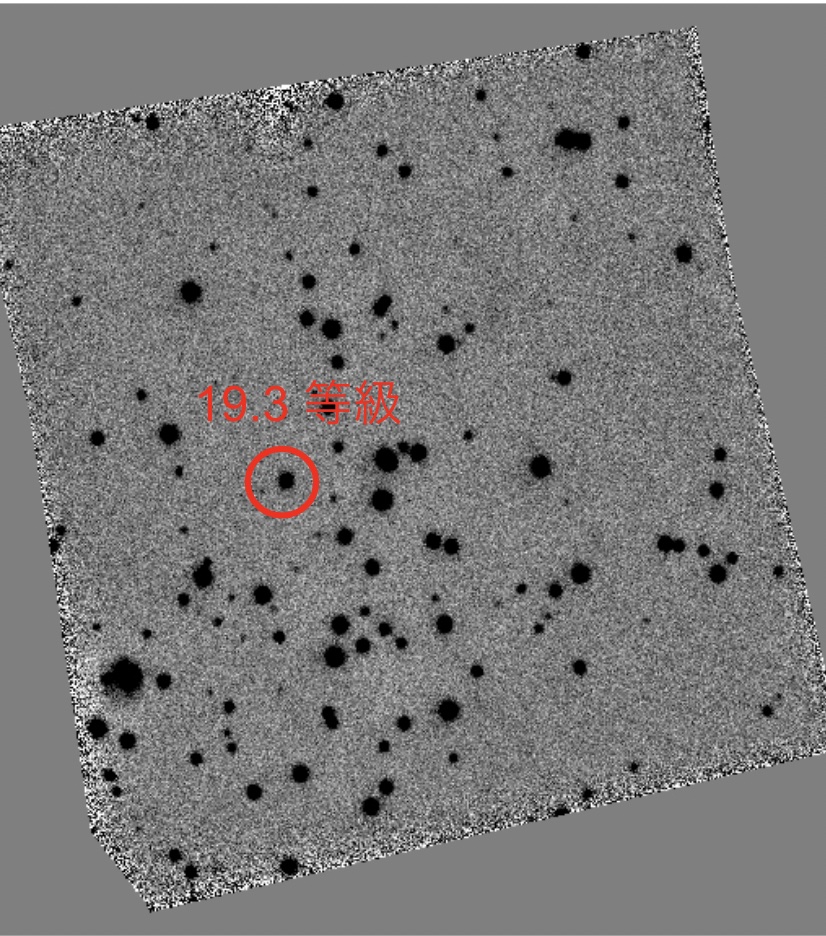

特に注目していた性能の一つは、装置の限界等級、すなわちどの程度暗い天体までの観測ができるかです。この装置では重力波現象に対応する天体が発する微かな近紫外線を捉えることを狙っています。それを実現するためには19等級より暗い天体を検出する必要があります。そこで、様々な明るさの星が集まった散開星団を長時間露光して限界等級を確かめたところ、想定通り19等級より暗い天体の姿をはっきりと捉えることができました。

装置の性能評価項目は多岐にわたっており、現在取得したデータの詳細な解析を進めています。

今後、試験観測の結果をもとに装置の改良・機能追加を行い、2024年後半には再びかなた望遠鏡に装置を装着して本格的な科学観測を開始する予定です。

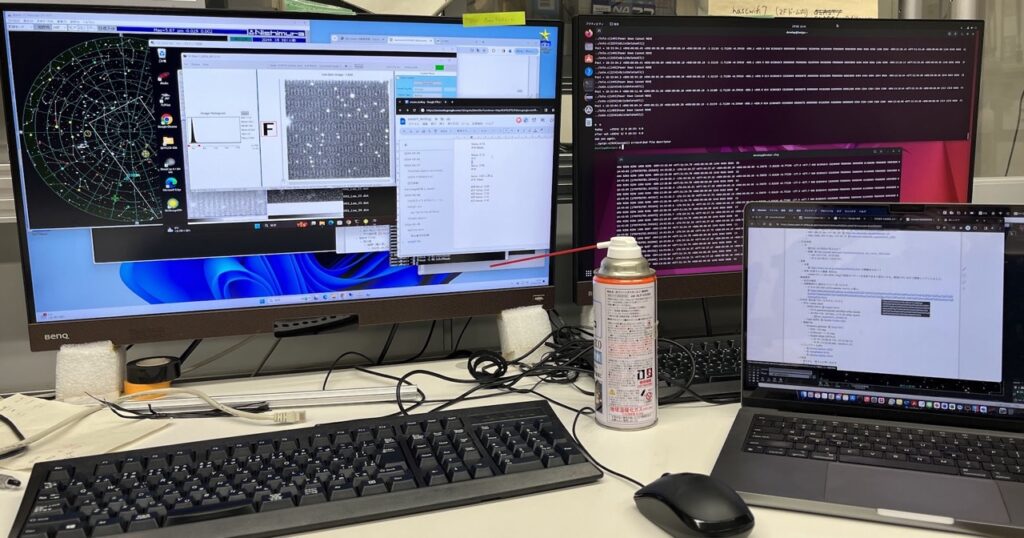

(左) かなた望遠鏡と焦点に取り付けた近紫外線観測装置(望遠鏡側面の黒い箱の中)、(中央) 試験観測時の装置・望遠鏡の制御画面、(右) 散開星団 NGC 2355 を20分間近紫外線u-bandで長時間露光した画像。19.3等級の星がはっきりと写っている。